Allerorts ringen Unternehmen um die Identifizierung ihrer eigenen IoT-Potenziale. Letztlich geht es branchenübergreifend darum, die Wertschöpfung von der Produkt- in die Servicewelt zu verlagern bzw. zu ergänzen. Das können datenbasierte Zusatzdienste oder das komplette Produkt als Service sein. Fertigungsunternehmen verkaufen folglich nicht mehr nur „Hardware“, sondern mit dem physischen Produkt auch einen Service, der sich über den gesamten Produktlebenszyklus erstreckt. Hoch im Kurs stehen z. B. Geschäftsmodelle wie Predictive Maintenance, Pay-per-Use oder algorithmenbasierte Produktions- und Prozessoptimierung durch künstliche Intelligenz (KI).

Die Herausforderung: Für alle Szenarien bedarf es einer Vielzahl von unterschiedlichen Kompetenzen aus den Bereichen Hardware, Software und Betrieb. Da der Start auf der „grünen Wiese“ für kaum ein Unternehmen wirtschaftlich machbar oder sinnvoll ist, fängt es bei der Integration von Maschinen und Geräten an, die ursprünglich nicht für eine Vernetzung gedacht waren und reicht bis zur Entwicklung hochverfügbarer IoT-Cloud-Systeme. Dabei dreht sich im ersten Schritt alles um die Verschmelzung der IT- mit der OT (Operation Technology)-Welt – Themen wie Konnektivität oder die Verschlüsselung der wertvollen Datenströme miteingeschlossen.

Investition ins Blaue

Nun ist es historisch bedingt, dass dieses Wissen inhouse den meisten fehlt. Die Aufgabe der fertigenden Unternehmen bestand bisher schließlich vor allem darin, ein physisches Produkt zu konstruieren und dessen Fertigung zu optimieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die technische Umsetzung der Projekte in aller Regel hochkomplex ist. Zudem muss für die Konnektivität (Datenvolumen, Netzabdeckung, IoT-Infrastruktur, Produktion der Komponenten) erst ein Konzept entwickelt werden, für das folglich Referenzen fehlen. Denn auch wenn sich für die verschiedenen Anwendungsfälle einzelne Standardbausteine wie z. B. Hardware-Komponenten, IoT-Hubs oder Softwaremodule einsetzen lassen, ist jedes Szenario im Detail einzigartig.

In Summe ergibt sich daraus folgende Ausgangslage: Aus eigener Kraft können Unternehmen den Weg ins Industrial IoT (IIoT) nicht bewältigen. Das geht nur mit der Hilfe eines externen Partners. An Tag Eins eines entsprechenden IIoT-Projekts macht der Dienstleister aber weder eine verbindliche Kostenschätzung noch lässt er sich zu einer Aussage hinsichtlich der Time-line für den Roll-out hinreißen. Verständlich, dass sich das hieraus ergebende wirtschaftliche Risiko den meisten Unternehmenslenkern zu hoch ist.

IoT-Pakete zum Festpreis

Hier kommen Proof-of-Concept (PoC)-Angebote ins Spiel. Sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und verhelfen zunehmend mehr Unternehmen ins Industrial IoT. Sie geben den Verantwortlichen im ersten Schritt genau das, was ihnen fehlt: einen Nachweis, ob ihre Geschäftsidee als Ganzes funktioniert – und zwar zum Festpreis. Neu ist diese Idee keineswegs. Sie ist sowohl aus IT-Projekten als auch in der Betriebswirtschaft bekannt. Auch dort ist der PoC ein gängiges Instrument, um die Durchführbarkeit eines Vorhabens zu prüfen bzw. zu belegen. So erbringt er in IT-Projekten oftmals in Kombination mit einem Prototyp den Nachweis für die Funktionalität von Schnittstellen. Im betriebswirtschaftlichen Kontext belegt er das wirtschaftliche Erfolgspotenzial einer Geschäftsidee.

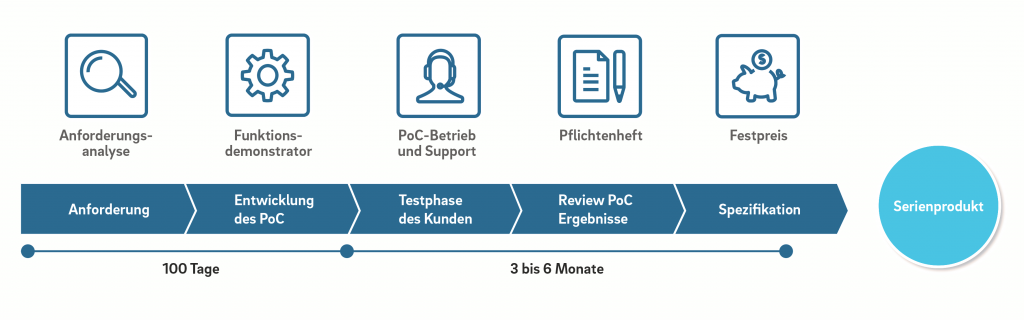

Im Umfeld der Entwicklung von IoT-Geschäftsmodellen kombinieren Anbieter wie z. B. die Q-loud GmbH die verschiedenen Ansätze. Sie zielen darauf ab, Projektpakete zu einem Festpreis anzubieten. Im Klartext bedeutet das: Ein IoT-PoC-Paket umfasst 1. eine Anforderungsanalyse, 2. den Bau eines Prototyps bereits mit Konnektivität für den konkreten Anwendungsfall, 3. die Erarbeitung eines Lastenhefts bzw. Spezifikation für Implementierung und Betrieb, 4. eine Kostenanalyse sowie 5. eine Managementpräsentation als Grundlage für die Produktionsentscheidung.

Auf diese Weise pilotieren IoT-Anbieter schnell und aufwandsgünstig neue Produkt- und Serviceangebote, insbesondere dann, wenn sie als (I)IoT-Full-Stack-Dienstleister alle notwendigen Ressourcen aus einer Hand abdecken. Die Produktionsunternehmen profitieren von einer kurzfristigen Bestätigung der Umsetzbarkeit und der Akzeptanz des IIoT-Geschäftsmodells im Markt und erhalten die belastbare Entscheidungsgrundlage zu bekannten Kosten und in einem abgesteckten Zeitrahmen. Das bedeutet nicht zuletzt: Investitionssicherheit.

Kontrollierter IIoT-Markteintritt

Daten- oder servicegetriebene Geschäftsmodelle sind die Zukunft aller Industrien. Die Bedenken und Zurückhaltung vieler Verantwortlicher auf dem Weg dorthin sind dennoch mehr als verständlich. Proof-of-Concept-Pakete können daher einen wertvollen Beitrag leisten, denn durch sie lassen sich die Kosten und Risiken einer Neuentwicklung bzw. eines Markteintritts kontrollieren und miniminieren.

PROOF OF CONCEPT FÜR DIGITALISIERUNGSPROJEKTE

Herausforderungen:

• IIoT ist für Produkthersteller in aller Regel Neuland.

• Die technische Umsetzung der Projekte ist komplex.

• Für die Konnektivität (Datenvolumen/Netzabdeckung) muss ein Konzept entwickelt werden.

• Für einen Roll-Out gibt es keine verbindliche Kostenschätzung.

• Ohne konkrete Ergebnisse ist ein Management-Buy-In für die Projektumsetzung wenig aussichtsreich.

Als Lösung umfasst ein Proof of Concept zum Festpreis und in einem definierten Zeitraum idealerweise: eine Anforderungsanalyse, einen Prototyp, Konnektivität, eine Machbarkeitsstudie, einen Zeit- und Kostenplan, die Spezifikation für das Serienprodukt sowie eine Managementpräsentation.